朝、鳥の鳴き声で早く目を覚ます。 窓を見るとまだ薄暗く、山小屋や近所の建物には灯がともり

朝の準備が始まっているようだ。 マッターホルン(4478m)は薄暗い空に青白い姿をくっきりと見せていた。

4日目にして始めて快晴に恵まれた。 今日の準備かロープウエーの一番籠が動き出した。

展望台の従業員でも乗っているのであろう。

今日は8時24分発の登山電車で、その展望台・ゴルナーグラード(3089m)に登る。

部屋より見るマッターホルン 朝のツェルマット教会 登山電車よりのマッターホルン

ツェルマット駅よりラックレールの登山鉄道に乗り込み出発。 朝、早いが大勢の乗客で希望の右側の席には座れなかった。

唐松の合間からツェルマットのホテルの街が右手に見え我らの泊まったホテルも見えた、ゆっくりと斜面を登って行く。

途中の駅で大型のセントバーナード犬をつれた山岳救援隊風の若者が乗り込んできた。 「救援ですか?」 と訊ねると

「今日は、写真のモデルのアルバイトです」とおっしゃる。 観光客と一緒に記念撮影をして料金を頂くそうだ。

それにしてもよく訓練されていて、伏せの状態で静かにしていた。 マッターホルンがだんだん大きく見え

谷に沿ったコースを左手にカーブすると、間もなくゴルナーグラート駅に到着した。

ゴルナーグラード駅 ゴルナーグラード展望台 展望台上プラットホームより望むマッターホルン

駅で降り歩いて展望台へ展望台にはホテル、レストラン、土産店、チャペルがある。 土産店に水晶石があったので孫の土産にと、

この山で採れたのか訊ねると、そうではないとのことで買うのをやめにした。 展望台からはゴルナー氷河を初め3つの氷河、

またモンテ・ローザを初め4000m級の山々が連なる。 上で一時間ほど絶景を楽しみ山を下りる。

モンテ・ローザ ゴルナーグラード・テラス スイス・マルチ-ヌのS.A

ツェルマットの街で昼食を済ませ、バスの乗り入れが出来るターミナルであるティシュ駅まで電車に乗り、そちらからバスで

フランス・シャモニ-へと向かう。 山岳地帯を走りスイス・マルチ-ヌから有名なグラン・サン・ベルナール峠の横を越え

フランス領に入る。 ベルナール峠はルーブル美術館にある「峠を越えるナポレオンの騎馬像画」で有名であるが、峠の遭難者を

救助する為に育てられたと言うセント・バーナード犬(サン・ベルナールの英語読み)でも有名である。

峠を越え入国管理事務所があるが、今は何の手続きもなく通過しシャモニーの町に入る。

シャモニー

シャモニーはモンブランの渓谷にある街で標高がやく1000m、人口はツエルマットの約倍の1万人弱である。

ホテルはシャモニー駅の右手に位置し駅から2・3分の処で静かな場所にある。 ホテルに荷物を下ろして街に出る。

有名なリゾート地だけに街はカラフルで洒落たフランス風がぷんぷん。 街中央に川が流れ街のセンターには

近代登山の創始者と言われるベネディクト・ソシュールと1786年モンブランに初登頂に成功した

ジャック・バルマの銅像があり、モンブランを指差す姿が印象的だった。 いたる所にオープンカフェや

スーべ二アー店が多く、カジノまであり至れり尽くせり。アルピニストには果たして好かれるのかな?

シャモニー http://annecyphotos.blogspot.com/2005/08/chamonix-mont-blanc.html

ホテルの部屋 ホテル裏山の針峰 ホテルより望むモンブラン

翌朝、目が覚めて窓の外を見ると針峰がくっきりと見え天気は申し分なし、外に出てモンブランの方向を見ると綿帽子の様な

雲を被ったモンブランが銀色に輝いている。 すっかり気持ちが高ぶり、早や山の上にいる気分。 8時半にホテルを出て南へ

5分ほど走るとローウエイの駅があり駅の中にはスーベニアーショップもあり朝の登山客が集っていた。 みやげ物でも買おうと

店を覗くと、スイスフランは受取れないと言う。 5月1日から政府の支持で禁止されたそうだ。 スイスは低金利で東欧や中欧

に多額の資金を貸し出しており、どうやら今回のギリシャの財政悪化からの引き金の様で、とんだ処で国際関係の厳しさを感じる

モンブランはヨーロッパアルプスの最高峰4810mで1786年初登頂されて登山発祥の聖地とも呼ばれ、1924年には

第一回冬季オリンピックがシャモニーで開催され冬季五輪発祥の地でもある。 今ではロープウエイがプラン・ド・レギュ

中間点から更に上のエギュ・デュ・ミディ(3872m)まで引かれ世界的な観光の名所ともなっている。

ローウェイ駅前のシャモニーのホテル ローウエイの駅 ロープウエイのキャビン内部

モンブラン

ロープ・ウエイに乗り込む。 中は72名乗りの大型キャビンである。下を覗くと、もうシャモニーの町が小さく見え中間駅

プラン・ド・レギュ(2,308m)へと進む。 隣に乗り合わせたスキーを持った青年にスキーには何度ほど来るのかと訊ねると、

こちらは2度目だがシーズンでは70回程になると言う。 他はどちらで滑るのか?と聞くとスイスに住んでいるとのこと。

今日はバカンスか?と訊ねると、違うと言うので、仕事をサボタージしたの?? そんなのではなく大学生なんだ。

とのことで、お互い笑ってしまう。 やがてプラン・ド・レギュに到着し、ロープウエイを乗り継ぎ更に3800mまで上がる。

ゴンドラより見るシャモニーの街 モンブラン4810m エギュ・デュ・ミディ頂上(3872m)

第2ロープウェイは垂直に近い岩壁に沿い真直ぐに上がる感じで前方の壁がどんどんと下へ下がって行く。

やがてエギュ・デュ・ミディの北峰駅に到着、約20分。 橋を渡り中央峰へ移り、外の展望に声が出ない。

歓喜もあり息が弾み呼吸がしづらい。 表現の仕様のない美しさに暫し見とれる。

モンブランの峰々、エギュ・デュ・ミディの頂上 どれも美しい!

モンブランとはフランス語で白い山と言う意味だそうだが、まさに白い!

雲ひとつない群青の空、覗き込むと、どんどん色は増し宇宙に吸い込まれて行くような気がする。

モンブラン・デュ・タキュ 中央、モンブラン主峰 ドーム・デュ・グテ

こちらからモンブラン山頂までの標高差は約1000m程で夏場は登山者が多いそうだ。

喘ぎながら更にエレベーターでエギュ・デュ・ミディ頂上へ登る。 テラスから360度のパノラマが見えかなり遠くまで見渡せた。

グランド・ジョラス(4208m シャモニーの針峰群 親指の様な岩、人が小さく見える。

頂上テラスデッキよりの親指岩、足がすくむ。

グランドジョラスはアルプス三大北壁の一つで難易度では一番と言われ、後の2つはアイガーとマッターホルンだそうだ。

一周して帰りのロープウェイに乗る。 窓越しにカメラを撮ろうとすると、窓際にいたアベックが、どうぞと譲ってくれる。

お礼を言って、どちらから来ましたか?と訊ねると カナディアンと言い。 彼女とは結婚はしていないが、婚約中とのこと。

彼らはフランス語を使っていてケベックと言っていた。 やがて駅に着き互いによい旅を願って別れる。

レマン湖のシオン城とモントルー ラボー地区・シェクスブルの町 ラボー( Lavaux )地区世界遺産のぶどう畑

モントルーへ

シャモニーの後は、モントルー経由でインターラーケンに向かう。 途中ついでにレマン湖の北岸にあるぶどう畑で有名な

ラボー地区のシェクスブルに立ち寄る。 レマン湖に出るとシオン城が見え、その向うにモントルー市が見えてくる。

更にローザンヌ方面に進むと湖面に丘陵を向けたラボー地区・シェクスブルの町に着く。 こちらはワインぶどうで有名な

地域でチャップリンが赤狩りでアメリカから亡命し、この地区に惚れ永く住んでいたと言うところ。

フレディ・マーキュリーの銅像 花に飾られたモントルー モントルー湖畔

モントルーはスイスのレマン湖に面したリゾート地で毎年ジャズフェスティバルが開かれることで有名でモントルーのメイン広場には

フレディ・マーキュリーの銅像がある。 彼はシンガー・ソングライターの草分けでイギリスのロックバンドの

リードヴォーカル。 世界最高のボーカリストと呼ばれた。 河畔はリゾートらしく花畑が飾られホテル群が林立している。

こちらで昼食をとり、スイスの鉄道ゴールデン・パス・ラインでツバイジンメンまで乗り、ツバイジンメンよりバスで

インターラーケンに向かう。 途中、牧草地や湖が点在し、スイス風の建物は窓際に花が飾られ旅人の心を癒してくれる。

ツバイジンメン駅 青い湖 牛を飼う牧場

やがて、トゥ-ン湖が見えてきてインターラーケンの街に入る。 今夜のホテル・メルクールはインターラーケン・ウエスト駅の前にある。

インターラーケン

インターラーケンはトゥーン湖とブリエンッ湖に挟まれた街で、中を流れるアーレ川が両湖をつないでいる。

人口はツェルマットとほぼ同じで5600人であるが町は大きく見える。 ベルン州の山岳観光の拠点で、

ウエスト駅とオスト駅(西)があり、オスト駅からは、ユングフラウへのBOB鉄道(ベルナーオーバーラント鉄道)と

都市間のSBB(スイス国鉄) ルツェルン行きが出ている。 東と西駅間を結ぶ道路は街のメインストリートである。

今夜は外でミート・ホンジュを食べると言うことだったが、これが又、何ともいい加減な店で、

チーズ・ホンジュはチーズが臭くて酸っぱくて醗酵の失敗作のようなもので、不味くて残した。

ミートフォンジュは豚というが、肝の様な黒い色で気持ちが悪く。 牛は堅くて歯が立たない。

どうにか鶏肉だけが食べれた。 白飯が出てきたが食べるおかずもなく、結局食べずじまい。

従業員はアジア人ばかりで、どうもスイス人の料理じゃなくアジア人の素人が段取りした感じた。

兎に角期待はずれのフォンジュ料理だった。後、旅行社のアンケートにクレームをつけさせて貰った。

牧場風景 インターラーケンの町

ユングフラウへ

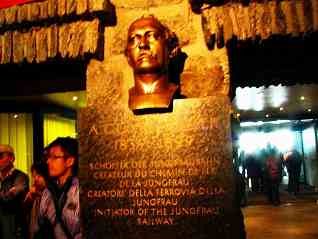

グリンデルワルト駅 ユングフラウ鉄道車内 展望台設計者、A.G.ツェラー像

翌朝、バスでグリンデルワルトに行き8時45発のベルナーオーバーラント鉄道でクライネ・シャイデック駅へ向かう。

そこからラック方式のユングフラウ鉄道に乗り急勾配を殆どがトンネルと言うアイガー、メンヒ両山を潜り、やがて

最初のアイガーグレチャー駅に到着、その名の通りアイガーの氷河という意味である。 続いてアイガーヴァント駅

(アイガーの壁の意味)に着く、アイガーは三大北壁の1つで、今まで多くのアルピニストが命を亡くして来た。

こちらでは列車が数分間停車し、その間に歩いて展望台からガラス窓越しに切り立った崖を眺めることができるが、

天気が悪く北壁の下までは見ることが出来なかった。 ついでアイスメーア駅こでも同じ様に停車時間があり

「氷の海」を意味する氷河が見えるはずが、窓が凍って見えなかった。 クライネ・シャイデックから約50分を要し

終点のユッグフラウヨッフォ駅3454mに到着。 ヨッフォは鞍部の意味でユングフラウ山の鞍部に建設された

駅で鉄道とスフィンクス展望台とを合わせA.G.ツェラーが設計したもので、駅に彼の銅像が掲げられている。

彼は、これらの完成を見ずに亡くなったそうだ。

ユングフラウ展望台の窓 メンヒ(4107m)の裾

駅で降りて、まずエレベーターでスフィンクス展望台(3571m)へ登る。 長いトンネルを歩きドアーを入ると

ガラスに囲まれた明るいでスフィンクス展望台が広がる。 螺旋階段があるがガスで外は見え難いので登りを諦める。

晴れていれば360度の展望が開けアレッチ氷河からクライネ・シャイデックやユングフラウ、メンヒの山々が見渡せる。

今日は生憎見ることが出来ず感動はなし。 しかし、メンヒ(4107m)の裾がちらりと覗く。 暫く、待つが変化が見えず

諦めてエレベーターを下りて往き来た道をひき返す。 酸素不足か頭がふらふら足元を確かめながら駅のエレベーターへ

次は4階にあるアイス・パレスへ上る。 長いトンネルがあり、喘ぎながら進むとドアーがあり、青白い氷がみえる。

こちらが氷河をくり貫き造られた文字通りの氷の宮殿、色々の氷の彫刻が飾られている。

勿論、床は氷の上、滑る為、余計、緊張し息があがり頭がふい~とする。 思考が鈍くなる。

迷路の様なアイスパレスの中

アイスパレスを見て、調子も悪く、早々に切り上げ待ち合わせ場所のカフェテリアやショッピング店のあるフロアーへ

ヨチヨチと息をきらし、ひよこの様な姿で待合せ場所へたどり着き一息入れる。 それにしても、これだけの構造物を

こんな高い場所に、よくぞ造ることが出来たものだと感心しきり。 やはり強国に挟まれ資源、産業が乏しいスイス

にとっては生きる為の忍耐と反骨精進がもたらしたのでは・・・と想像をめぐらし帰りの列車に乗り込む。

列車の窓よりのアイガー北壁 クライネ・シャイディックでのアイガー北壁 ホテル前のアイガー

皮肉にも列車がクライネ・シャイディックの駅に近くになると、雲が動き出し空が晴れて来た。 その時、突然、列車の窓が

大きな岩壁で覆った。 アイガーが大きな岩肌を見せ始めたのだ。 やはり近くで見ると途方もない大きさである。

クライネ・シャイディック(2061m)で列車を降り、暫く、店のテラスでアイガーを見ることにする。

雲が動き迫力のあるアイガー(3970m)をやっと見ることが出来た。 この北壁は今井通子さんが

1969年8月に女子チームで始めて登攀に成功し、1971年にはグランド・ジョラスにも成功して

アルプス三大北壁の征服を成し遂げている。

クライネ・シャイディック駅に入る列車 クライネ・シャイディックより見るベッターホルン山 下に見えるグリンデルワルトの集落

クライネ・シャイディックでアルペンマカロニの昼食を済まし、グリンデルワルトへとBOB鉄道に乗り込む。

この列車では、やっとメンヒやユングフラウの青白い裾野が車窓に見えて、堂にか今日の

ベルナー・オ-バー・ランド観光をおさめてくれた。

グリンデルバルト

車窓より見えるグリンデルワルト グリンデルワルト駅 グリンデルワルトの景観

2時45分、グリンデルワルトに帰着。 こちらはベルナー・オーバーラントを代表する観光の村でインターラーケンと共に

山岳観光の拠点で人口4000人をようし観光や登山・トレッキング、冬にはスキーで賑わい。 多くのホテルやレストラン

があり、氷河や花畑など季節を通じ観光客が訪れている。 しばらく、こちらを散策。

グリンデルワルトの景観 グリンデルワルト・ホテル街 グリンデルワルト教会とベッターホルン山

駅前から伸びる通りは、ショッピング店やホテルが並び、山に向かって進むと山の風景が変わり

散策を楽しませてくれる。 通りを歩き教会のある処まで行く。 こちらはグリンデルワルトの絵葉書や

写真などの代表される景観である。 ヨーロッパでは教会の尖塔を中心に集落がある風景はよく見るが

スイスの場合はそれに山や湖、牧場などが景観を更に素晴らしくする。 教会で折り返し駅よりバスでホテルに戻る。

インターラーケン

インターラーケン・カジノ インターラーケン・アーレ川

今夜の夕食はインターラーケンのカジノのレストランでフォルクロアのディナーショウ、昨夜とは大違い。

カジノはメインストリートを東駅方面に行った公園の前にあった。 中に入ると木に装飾が彫られた舞台

を持つ大きな食堂であった。 ホルンなど民族楽器の演奏が始まり、料理はマス料理である。 今日は

パンではなくご飯が出てきた。 やはりインディカ米でも久しぶりのご飯は美味い。 やがて民族舞踊や

アルプス・ヨーデル音楽が始まり中でも異国で聞く懐かしい「ドミノ」は心に染み入り旅の疲れを流してくれた。

インターラーケン旧市街教会 インターラーケン旧市街 インターラーケン旧市街

今日は半日自由行動でOPはシルト・ホルンへ行くそうだが、こちらはOPを止めて、朝はゆっくり、フロントで

半日コースの観光スポットを訊ねると、インターラーケンの山・ハ-ダー・クルムは如何かと奨めるので、そこに決める。

その前に旧市街があると言うのでアーレ川を越えた処を覗くことにする。 行って見ると教会や木造の家を彫刻で飾った

古い街並みが残り人影は見られない静かな佇まいを見せていた。 旧市街を見て新市街のメイン通りをみやげ物店などを

ぶらぶらと覗きながら歩く。 途中、スイスの名産、アーミーナイフを土産に買う。 有名なだけに確かによく出来ている品。

ハ-ダー・クルムの場所が分からない為、店屋で小母ちゃんに訊ねて見ると

”ハーダークルムなんて知らない”とおっしゃる。 ホテルで貰ったパンフを見せると、頷いて

”それはハ-ダークルムじゃなく、ハーダーコルムだ”と言い、発音が少し違うだけだがさっぱり通じない。

口の形を見て何回も直される次第。 因みに綴りは Harder Kulm。 日本はMをム-と口を突き出して

発音するが、こちらは口を閉じるだけのサイレントだそうだ。

インターラーケン・オスト駅に行くまでの左手にあるリバーサイドホテルで左に曲がるとケーブルカーの

乗場があると教えてくれた。 教えられたとおりに行くと乗り場があった。 そこで切符を買おうとすると

パスを持ってないかとおっしゃる。 パスがあれば割引があると言うので、今まで貰った乗り物のキップ

を全部見せるが、割引のパスは持合せなかった。 申し訳なさうな顔で50フランが必要とおっしゃる。

やがてノスタルジックなケーブルカーが下りて来た。 乗り込むのは我々2人と保線の工夫さんだけだった。

こちらは 約100年前にメンデルスゾーンが歩いて登り感動したと言われるところで、山と二つの湖と

インターラーケンの街の眺めが美しいそうだ。 動き出すと左下にオスト駅が見え、ブリエンッ湖も

見えてくる。 ケーブルカーに乗って、凡そ8分で標高1300mのハーダー・コルムに到着。

ケーブルカーより見えるブリエンッ湖 ハーダーコルムより見たブリエンッ湖 インターラーケンの町

そこは絶景が開け下に湖と街が箱庭の様に見え、その先に緑の山が連なり、本来ならその先にアイガーやメンヒ

ユングフラウ等の雪をかぶった山々が見えるそうだ。 小鳥の声も聞かれぶらぶらと道標識に従い森の道を進むと

ネパールの寺院の様な山荘風の建物が見え、前庭には椅子とテーブルが置かれオープンカフェになっている。

そこはホテルであった。 入ってみると、がらんとした食堂に老夫婦一組いてコーフィ-を飲みながら2人で

本を静かに読んでいた。 ウエイトレスがオーダーを聞きに着たのでこちらもコーフィーとケーキを頼む。

道案内によると、この辺りはハイキングコースが長いのから短いのまで色々ある。 ウエイトレスに

こちらから見える山の様子を尋ねると、展望地図を呉れた。 こちらで、しばらく休憩して山を下りる。

終点にあるホテル

ベ ル ン

午後はスイス連邦政府の首都であるベルンへ行く。 ホテル前に来ると皆が集まっていた。 OPでシルト・ホルンの頂上へ

行ったメンバーは、雲で展望がきかず、早々に下りミューレンからラウターブルネンを見て帰ったそうだ。 他のメンバーは

インターラーケンの街を買い物などぶらぶらしたそうだ。 ベルンへは高速道を走りバスで40分程で着いた。

トラムも走るメイン通り、噴水塔も見える バラ公園よりのベルン旧市内

ベルンはインターラーケンの北西に位置しスイス連邦の中央部にある。 人口は12万程度でスイスでは四番目の

多さ、12世紀にアーレ川沿いにツェーリンゲン公が開いた街で、彼が狩猟した熊の名からベルンと付けたそうだ。

そのため今も街の象徴としてバラ公園のアーレ川畔に熊が飼われている。 旧市街はアーレ川が丁度半島状に

囲みこんだ中に横長に造られ川が天然の要害となり緑も豊かに中世の美しさを残し世界遺産に指定されたいる。

旧市内のメインストリートには16世紀に再建された時計塔があり昔は西門として使用されていたが、今では

時計の仕掛けに人気が集まり、今日も、大勢の人が集まっていた。 又通りには何箇所かに噴水塔があり、夫々

違った形で飾り立てられ通りの美観のアクセントとなり、建物の前はアーケ-ドが6kmに渡り設けられている。

中にはアイニシュタインの住んでいた家もある。 窓際に写真が飾られ赤い字でAinstein Hausと書かれていた。

アイニシュタインの家 ベルン大聖堂 「最後の晩餐」の彫刻

通りから入った所にはベルン大聖堂がある。 ネオゴシック様式で1421年に着工して1893年に完成したもので

スイスでは最も高い大聖堂である。 正面入り口にある エルハント・キュング の彫刻は 「最後の晩餐」 が彫られ

左側に神に選ばれた人々がはべり、右側には地獄に落ちてゆく者達を表現している。 当時は文盲の人にも

解る様にと配慮されていた。 ベルンは首都であるため連邦議会議事堂が聳え、大聖堂と並びランドマークとなる。

旧市内メイン通りの時計塔 スイス連邦議会議事堂

ベルンを見おわり、これで今回の旅程は全て終了、バスにてチュウリッヒ空港へ、出国手続きを済まし

搭乗ゲートより機内へ、スイスに名残を残し帰途に着く。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回のスイスは初日の朝、雨にあっただけで後は天候に恵まれたが、名峰の二つは流石に

ガスで見ることが出来なかった。 やはり高山の気象は変わり易く全てを望むのは無理がある。

しかし、マッターホルンとモンブランは、これ以上ない好天に恵まれ圧巻の姿を目にすることが

でき喜びに浸れた。 またスイスを鉄道でのんびりと変わる風景を眺めながらの横断も新しい

鉄道の魅力を発見した。 スイスの山や湖、渓流や草原の景観は確かに素晴らしい。 しかし、

国土の70%が山岳地帯と言う環境、雨が降れば当然、土砂崩れもあろう。 その保全には費用も

労力も相当なものと想像できる。 それに山麓の牧草地帯は一つとして荒れ果てた所を見なかった。

スイスは地形から農業が発展しにくい条件下、この景観を維持する農家は勿論、政府関係者の

自然の重要さと景観対する意識の高さを感じた。 おわり

NEXT HOME